Publier dans l'exposition

L'être et l'accompagner

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Publier dans l’exposition : l’être et l’accompagner

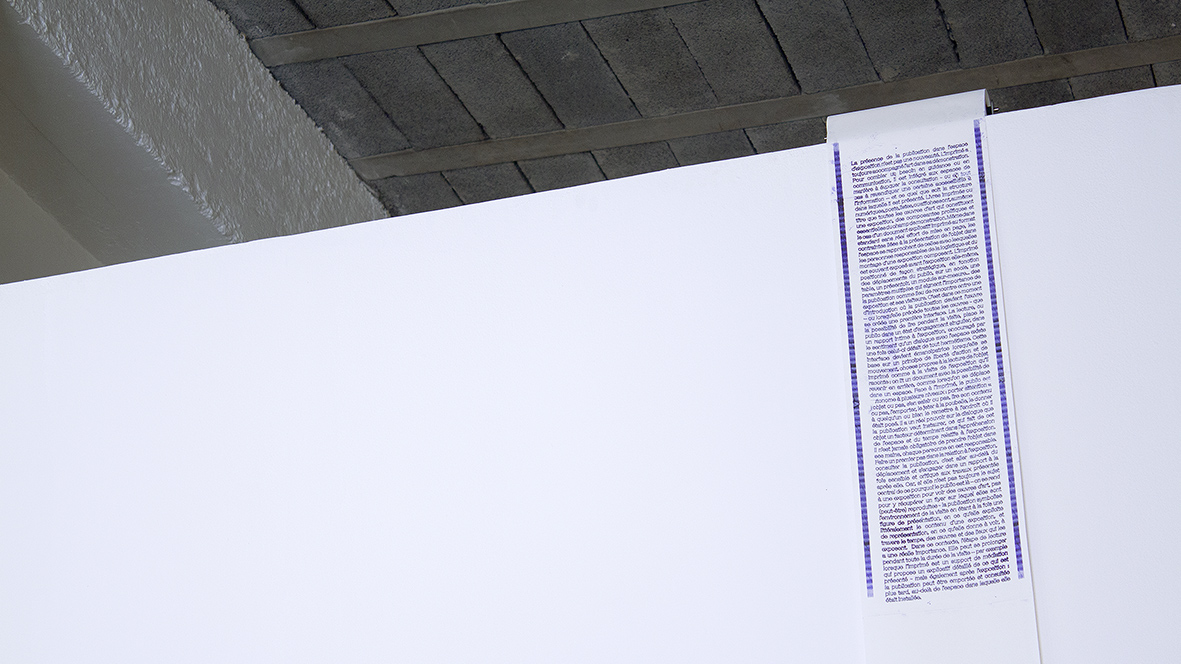

Installation, 20x320 cm

papier carbone hectographique, rouleau de papier 60g, pièces détachées d’imprimante laser

Présenté lors de l’exposition Karbone Éditions à la garlerie Aperto (Juin 2022, Montpellier).

La présence de la publication dans l’espace d’exposition n’est pas une nouveauté.

L’imprimé a toujours accompagné l’art dans sa démonstration. Pour combler un besoin en guidance ou en communication, il est intégré aux espaces de manière à évoquer la consultation - ou en tout cas à revendiquer une certaine accessibilité à l’information – et ce quel que soit la structure (galeries, centres d’art, musée). Livres imprimés ou numériques, posts, listes, ou affiches sont, au même titre que toutes les œuvres d’art qui constituent une exposition, des composantes prolifiques et essentielles du champ de monstration. Même dans le cas d’un document explicatif imprimé au format standard sans réel effort de mise en page, les contraintes liées à la présentation de l’objet dans l’espace se rapprochent de celles avec lesquelles les personnes responsables de la logistique et du montage d’une exposition composent.

L’imprimé est souvent exposé avant l’exposition elle-même, positionné de façon stratégique, en fonction des déplacements du public, sur un socle, une table, un présentoir, … des paramètres multiples qui signent l’importance de la publication comme lieu de rencontre entre une exposition et ses spectateurices. C’est dans ce moment d’introduction où la publication précède toutes les œuvres que se créée une première interface. La lecture – ou la possibilité de lire pendant la visite – place les spectateurices dans un état d’engagement singulier, dans un rapport intime à l’exposition, encouragé par le sentiment qu’un dialogue avec l’espace existe une fois celui-ci défait de tout hermétisme. Cette interface devient émancipatrice lorsqu’elle se base sur un principe de liberté d’action et de mouvement, choses propres à la lecture de l’objet imprimé comme à la visite de l’exposition qu’il raconte : on lit un document avec la possibilité de revenir en arrière, comme lorsqu’on se déplace dans une galerie ou un musée.

Face à l’imprimé, le public est autonome à plusieurs niveaux : porter attention à l’objet ou pas, s’en saisir ou pas, lire son contenu ou pas, l’emporter, le jeter à la poubelle, le donner à quelqu’un ou bien le remettre à l’endroit où il était posé. Il a un réel pouvoir sur le dialogue que la publication veut instaurer, ce qui fait de cet objet un facteur déterminant dans l’appréhension de l’espace et du temps relatifs à l’exposition. Il n’est jamais obligatoire de prendre l’objet dans ses mains, chaque personne en est seul·e décisionnaires. Faire un premier pas dans la relation à l’exposition, consulter la publication, c’est lui accorder du sens et s’engager dans un rapport à la fois sensible et critique aux œuvres présentées après elle. Car, si elle n’est pas toujours le sujet central de ce pourquoi le public est là – on se rend à une exposition pour voir des œuvres d’art, pas pour y récupérer un flyer sur lequel elles sont (peut-être) reproduites - la publication symbolise l’environnement de la visite en étant à la fois une figure de présentation, en ce qu’elle explicite littéralement le contenu d’une exposition, et de représentation, en ce qu’elle donne à voir, à travers le temps, des œuvres et des lieux qui les exposent.

Dans ce contexte, l’étape de lecture a une réelle importance. Elle peut se prolonger pendant toute la durée de la visite – par exemple lorsque l’imprimé est un support de médiation qui propose un explicatif détaillé de chaque œuvres présentées - mais également après l’exposition : étant donné de son faible coût de production, de sa reproductibilité et de la faible valeur qui lui est accordée, la publication peut être emportée et consultée plus tard, en dehors de l’espace dans lequel elle était présentée.